Новые веяния, зародившиеся на ином этапе развития социального самосознания русского общества, предвещает в отдельных своих образцах живопись Г. В. Сороки, причем более, чем искусство какого-либо иного художника венециановского круга.

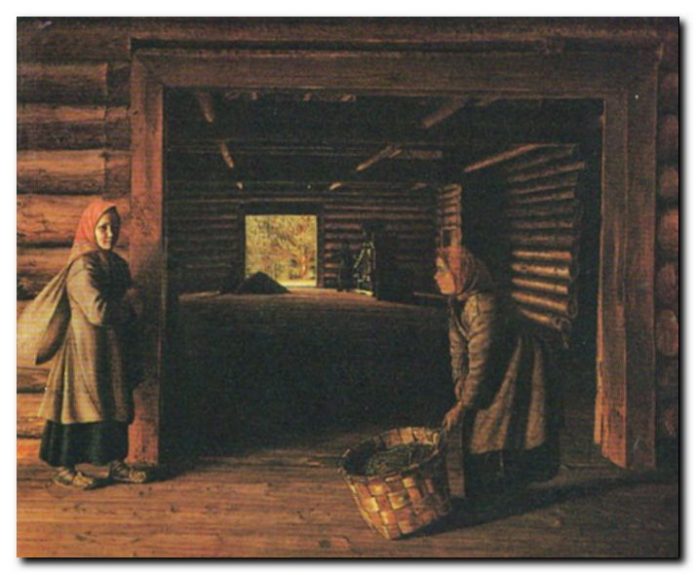

Быть может, это наблюдение относится, однако же, к одному только «Гумну» (1840-е годы), занимающему уникальное положение в его наследии. По контрасту с «Гумном» учителя Г. В. Сороки, Венецианова, оно отмечено не только своим немноголюдством и тревожным зиянием темного, почти пустого пространства (сияющая позади зелень, как в далях романтического пейзажа, обретает оттенок воспоминания-мечты).

Здесь выветривается и всякий след просветительского утопизма, облагораживающего интерьеры венециановцев. Пасторальные «труды и дни» оборачиваются своей изнанкой крепостного плена, который особенно остро ощущал сам автор картины, — фатальная недостижимость для него статуса «свободного художника» и была, вероятнее всего, главной причиной его трагической смерти (даже получив вольную, живописец так и не смог преодолеть мучительные социальные противоречия своего бытия).

Сохранилось написанное А. Г. Венециановым в 1842 году письмо помещику Н. П. Милюкову, крепостным которого был Сорока. В этом письме Венецианов, объясняя трудный характер Сороки, выразился так: «…вы ему дали направление, а потом остановили, вы ему дали почувствовать удовольствие внутреннее, тронули его душу из склепа положительного и остановили». И, быть может, гулкая пустота гумна и оказывалась в движении от замысла к законченной картине тем «склепом» крепостной несвободы, который в письме Венецианова поминается в более узком, чисто психологическом ключе?